2017SIID年终巨献“大家论道 · 敦煌艺术与美学”是深圳市第十三届“创意十二月”系列活动之一,于12月30日在雅昌艺术中心火爆开讲,论坛现场吸引了超过200位观众参与,同步网络直播点击量突破7万人次,刷论坛在线直播阅读量最新记录。

SIID品牌系列论坛“大家论道”,积极响应深圳市委市政府关于建设“设计之都”的号召,立足深圳,面向全球,努力将每一届的“大家论道”都打造成设计行业内高端的对话论坛,在短短的一年内得到了诸多业界知名设计师赞赏及好评。而SIID协会自2015年成立以来,力求以清晰的价值取向、坚定的文化立场打造设计师思想交流平台。

本次论坛邀请了敦煌艺术与宗教研究界的三位专家赵声良、韩望喜、张总及特约学术主持武琼芳,同时出席的嘉宾还有:深圳市室内建筑设计行业协会会长倪阳,执行会长卢涛,协会成员林文格、何潇宁、秦岳明、周静、殷艳明、钟文萍、杨冰、陈永杰等。

《模式与模件 · 敦煌艺术观析新见》---张总

围绕着敦煌艺术和美学,是有很多话题可以讨论的。比如说在古代艺术遗迹与现代艺术作品方面,不同学者的研究会表达不同的艺术层次。美学,是最顶端的层次,它具有哲学的思辨性,中层的是美术史,底层则是考古学。这样的分级并不是说这学科的高低好坏程度,而是从形而上和形而下的角度来做的基本区分。

我本来是学佛教美术史的,多年来一直从事研究,所以对此有所了解。当我们谈美学的时候,可能会自然而然地产生很多关于“美”的感受,但是一切的艺术,都源自对美术史和佛教考古的基础研究。学者对美术史和考古的研究是比较多的,然而关于美学的研究论著却比较稀少,因为在研究它的时候,往往会遇到很多的具体问题,这就需要研究的人对这类的问题有自己的解读,才能上升到美学的层次。

所以我这次要讲两个概念,一个叫模式,一个叫模件。这两个名词听起来似乎有些抽象,但实际上说穿了也不复杂,中国石窟艺术中之“模式”,是研究过程中提出并运用的有效概念与范畴。这种说法是我国著名的佛教考古学者宿白先生提出来的,他研究凉州石窟的时候提出了“凉州模式”这样的说法。提炼了关于石窟艺术中一些重要的特色,以及在源流演变中的状况及作用。

曾经德国一位美术史家用“模件体系”来分析了中国整个艺术生产过程,比如青铜器、兵马俑、斗拱、陶瓷,甚至书画等。他在这些艺术品中寻找模件体系,讨论它们彼此间存在的关系,并借用了这个思想把整个中国的艺术做了提炼和透视。但是敦煌艺术,能不能从“模式、模件”这两个方面来分析呢?

我们主要讲一下石窟考古和研究中的模式。宿白教授1986年的论文里面提出了“凉州模式”的概念,后续就有很多人在石窟的研究中讲到了模式,比如龙门模式、长安模式、新疆石窟模式、更有早期佛像的仙佛模式,甚至离开石窟出土造像的青州模式等等。甚至最近在报刊上出现的敦煌模式,它指的是由敦煌研究院管理的三大石窟。实际上宿白先生提的凉州模式说产生了很深远的影响,但是后续的这些说法是否可以成立呢?首先我们应该全面地认识模式这一个概念,以前对它认知度是不够的。

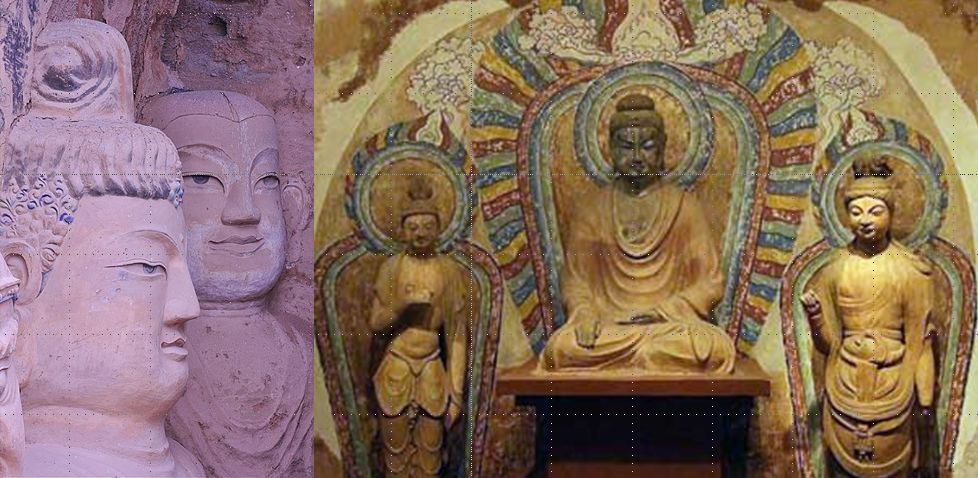

凉州模式的中心就是凉州石窟,现在的武威天梯山,为什么不叫做天梯山模式呢?因为它包括的是新疆以东的一大批石窟,包括金塔寺、天梯山、平城等。它们具有明显的早期特征,主要在窟型上、造像的题材、石像、造型和装饰上,可以清楚地看到佛像表面因为当时修建水库,遭到了些损坏。

北魏的首都平城建造的云冈石窟,就位于山西大同。它从窟形、佛像到造型服侍还有一些装饰特点,都对其他建筑产生了很大的影响,像后来的龙门、响堂山等。所以,这样的石窟才能叫做“模式”,它最重要的特点就是能够产生影响的主体性。

我们可以发现,早期的凉州模式反映出了新疆以东的一些石窟特点,然后到云冈,莫高窟就是集大成的代表,从4世纪一直延续到14世纪。但是,在整个的石窟的研究中,对敦煌石窟的模式却提及的较少,因为敦煌石窟是世界上最大的石窟群,它延续了一千年的历史,所以它到底属于什么模式呢?它实际上是一个集大成的模式,并不是一个简单的模式。

从文化传播的角度来讲,季羡林曾说,世界四大文明的交汇处惟有中国的敦煌与新疆。即古印度、希腊罗马、古波斯与中华。但由石窟艺术来看,新疆与敦煌绝大不同。新疆异域风情,与诸外来亦不同。敦煌华夏彻底,虽然其中颇含各种因素。敦煌本身就是一种华夏汉族艺术主体的形态,再通过亘古的渲染,表现出了一种集成的模式。

《慈悲与空性》---韩望喜

《坛经》里有一个故事,一位从西蜀来的僧人名叫方辩,他找到六祖大师说我帮你塑像,大师答应了。他完成之后拿给六祖看。六祖说:“方辩,你只知道塑性,不知道佛性。”(忽有一僧来礼拜,云方辩,是西蜀人,昨于南天竺国,见达摩大师,嘱方辩速往唐土,吾传大迦叶正法眼藏及僧伽梨,见传六代于韶州曹溪,汝去瞻礼。方辩远来,愿见我师传来衣钵,师乃出示,次问上人攻何事业。曰:“善塑。”师正色曰:“汝试塑看。”辩罔措。过数日,塑就真相,可高七寸,曲尽其妙。师笑曰:“汝只解塑性,不解佛性。”)

今天我们讲敦煌艺术与美学,必须上升到哲学高度,才能理解其佛教造像艺术。人类精神的最高层面是艺术、宗教与哲学。我常讲,何为设计?要先有哲学,我们的设计在何等程度上集约了艺术的鉴赏、宗教的情怀和哲学的沉思?中国绘画讲“澄怀味道”,“外师造化,中得心源”,我们要问:道在哪里?心在哪里?

六祖大师去拜见五祖大师,五祖问他:什么是佛性?六祖回答说:佛性是“显和隐”。五祖问道:佛性无形,如何有显和隐?六祖大师说:人有正见的时候,显的是佛的慈悲的容颜,这时候佛就显、凡夫就隐;当人露出狰狞面目的时候,佛就不见了,见到的是魔。所以,一念悟是佛,一念迷是众生。邪迷之时魔在舍,正见之时佛在堂。魔就是贪嗔痴慢疑,正见就是戒定慧慈悲喜舍,正见充满,佛就在你的心中大放光明。

佛就是慈悲与智慧,所以佛像就是慈悲之相、智慧之相。人若只是看这些像,而不知道心性与佛性,就可能不会理解到造像之人的深刻情怀。他塑的佛像,实际上是给凡夫看的,要凡夫成佛,心中充满佛的知见、佛的慈悲。佛的造像是方便法门,其意是要凡夫自净其心、自净其意,诸恶莫作,众善奉行。

有一次韦刺史请六祖大师开示西方极乐世界,(刺史又问曰:“弟子常见僧俗念阿弥陀佛,愿生西方,请和尚说,得生彼否?愿为破疑。”师言:“使君善听,慧能与说,世尊在舍卫城中,说西方引化经文,分明去此不远。若论相说里数,有十万八千,即身中十恶八邪,便是说远。说远为其下根,说近为其上智。人有两种,法无两般。迷悟有殊,见有迟疾。迷人念佛求生于彼,悟人自净其心。)说我们念阿弥陀佛就是要去极乐世界,可是极乐世界那么远,有十万八千里,我们怎么去得了呢?六祖大师说:十万八千里是给内心不清净的人说的,对于内心慈悲清净的人来说,西方极乐世界就在眼前。它原本在你心中,一念间即可到达。迷人念佛求生于彼,悟人自净其心。为什么?慈悲即是观音,喜舍名为势至,能净即释迦,平直即弥陀。心即是佛,慈悲即是佛,深深了悟空性即是佛。

我在读《金刚经》的时候,有深刻的感受。佛陀在因地做忍辱仙人,被歌利王节节支解。(如我昔为歌利王割截身体。我于尔时无我相无人相无众生相无寿者相。何以故。我于往昔节节支解时。若有我相人相众生相寿者相。应生嗔恨。)佛陀说:尔时我没有四相,没有嗔恨之心。我若是成佛,我第一个要度的是他,我有悲悯之心。所以当你们看《金刚经》的时候要钻研里面的内容,体会佛陀的情怀和教诲。将慈悲要与空性结合起来,当你懂得甚深空性之后,才会真正理解佛陀的慈悲是那么的清净、无我。

这些内容都是体现在我们的造像艺术上,体现在每一座造像的慈悲容颜上。当我们赏析每座造像时,会有更深的体悟,就一定能够感受到佛学内在的哲学。佛学特别讲究心,万法是由缘而起,不知从何而来,不知向何而去,不生不灭,不垢不净,不增不减,但是万法从何而生,从心起。所以五祖大师给六祖讲《金刚经》的时候,六祖就言下大悟:何期自性本自清净!何期自性,本不生灭!何期自性,本自具足!何期自性,本无动摇!何期自性,能生万法!

《敦煌艺术的继承与创新》---赵声良

深圳是我们的设计之都,大家都很关心传承与创新。我们现在讲艺术创新,如果不传承,这个艺术也无法创新,是一片空白。我们要创新,必须要有一些优秀的传统文化来支撑。但是我们如果光讲古代的东西,我们就无法创新。所以传承与创新这个问题可能是一个永久话题。

我们反观敦煌艺术,传承与创新就是敦煌艺术的一个特点,敦煌艺术延续了一千多年,这一千多年中每个时代都在继承前面的东西,然后创新,然后在下一个时代我们又会发现不断有新的东西。所以敦煌艺术的魅力就在这儿,它不断有新的东西出现。一千多年之间,每个朝代都有一些新的作品出现,世界上绝无仅有,下面我就给大家具体讲解。

在敦煌艺术的很多东西中我们都可以找到一些从印度传来的特点。例如敦煌的中心柱窟,它是从印度的支提窟传过来的,但是敦煌的艺术家不是完全照搬,比如它中间有方形,这个方形代表着佛塔。比如在有的洞窟当中我们发现它有人字肌理的中国式传统建筑的元素,这是印度没有的。所以我们看到,在敦煌中间是佛塔,顶上有人字坏,加上一些壁画,它就是在改造,改造就是在创新。

还有一种洞窟叫僧房窟,在印度是一个大厅,周围是一个个小的禅寺。在敦煌我们也看到了这样的洞窟,一个大厅,两边各有一些很小的洞窟,刚好能坐在里面坐禅,叫做禅窟。这个形式本来是从印度传过来的,但其中就有一些改造,比如它的窟顶,我们把它称作覆斗顶。

我们知道所有的宗教可能都关心一个问题,就是人死了之后到哪里去。佛教把这个问题想得最充分,人死了之后到极乐世界,或者办了坏事要下地狱的。所以在敦煌石窟当中,不仅仅这个顶要造成覆斗顶,还包括它的内容,我们西王母等传说的内容竟然画在了莫高窟的第149窟,这样一种形式与内容的结合,就成为中国式的佛教石窟,一直传下来。直到元朝,我们依然能看到这样的洞窟形式,这是中国式的。

到了唐朝,我们发现了经变画,就是用一幅画来表现一部佛经的主题思想,把佛国世界表现出来。经变画是中国艺术家创造的,在印度是没有的。唐朝信佛的人很多,大家很关心的一个问题,佛国世界是什么样子,人死了之后要去哪里,所以画家就根据这样时代的需求,把佛国世界展示出来。

如果我们没有研究的支撑,继承和创新就没法说。我们至少得知道这个东西的内容是什么、美学精神是什么、绘画的缘由是什么。所以敦煌研究院一直在坚持,我们1944年成立叫敦煌研究所,后来改为敦煌文物研究所,1984年我们扩大叫做敦煌研究院。我们的原则就是保护、研究、弘扬。你首先得把洞窟保护好,不能坏了,坏了我们什么都没有。我们经过改革开放几十年,在治理洞窟的病害,保护雕塑方面做了很多工作。在这个基础上,我们有一个数字展示中心,用穹幕的电影的方式把敦煌最美的东西展示出来,很震撼。

我非常高兴地看到我们不断有新的东西创造出来,对敦煌艺术的创新和继承任重道远,可能在座诸位将来有可能从敦煌艺术中挖掘出更好的东西来奉献给我们这个时代。

学术主持(武琼芳):怎样用“模式”联想的方式来欣赏敦煌艺术?

张总:佛教艺术史只是艺术史其中的一个门类,美术史的结构实际是由西方传来的,然而中国的美术史是有独立体系的,它是以书法为上,然后是绘画,建筑等。西方的体系则是以空间为主的,先是建筑,然后雕塑、绘画、装饰。我们可以放开思路,将一些部件先组合起来从实践和理论上来开动脑筋,重新看待敦煌石窟继承和发展。

学术主持(武琼芳):我们应该怀着怎样的心情及宗教哲学思想去看敦煌艺术?

韩望喜:我讲神性的描绘,其实是为了启发人性,就是世间法与人之间的沟通。哲学所讲的是心和悟的关系。就是你将心转为境,学问就会呈现心里想的设计。我们要不断地观察、反复地理解,以平和的心境、哲学的思维去看敦煌艺术。

学术主持(武琼芳):我们应该用怎样的眼光来看待千百年前的人们留给我们的精美作品?

赵声良:这个问题很难,因为古人到底是怎么样的想法我也不知道。但是我想有一点是应该不变的,就是佛法。因为敦煌是佛教艺术,如果没有佛法的思想,那些古代的画家他们没有佛教精神的支持的话,也不可能画得那么精美。当然我们还有一些需要注意的,就是我们现在去看壁画,这个壁画经过一千多年,它会褪色还会变色,有的地方黑糊糊的、面目全非的,我们还是要具备一些知识,我们找一些书来看看,看看有关的研究人员他们介绍唐朝的壁画是什么样的、北魏的壁画应该什么样子。